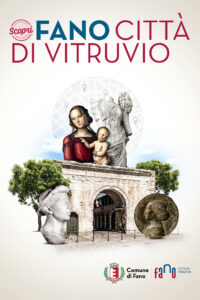

La Fano rinascimentale

SULLE TRACCE DEL RINASCIMENTO

Dal Bastione Sangallo, grande e maestosa opera di fortificazione che si innalza dal centro di Fano verso il mare come la prua di una nave, realizzato da Antonio e Luca Sangallo, l’itinerario rinascimentale a Fano si snoda tra splendidi palazzi nobiliari e chiese ricche di importanti opere d’arte ed elementi architettonici che richiamano il nuovo linguaggio stilistico. Tra tutti spiccano la splendida tomba di Pandolfo III Malatesti, realizzata dal maestro Leon Battista Alberti presso la Chiesa di San Francesco, il portale della Chiesa di San Michele e le splendide pale di due dei più importanti protagonisti del Rinascimento italiano: Pietro Vannucci detto il Perugino e Giovanni Santi, padre di Raffaello.

Vuoi visitare la Fano rinascimentale?

Scopri tutte le possibilità e scegli la soluzione più adatta a te!

Scopri tutti i musei e le collezioni presenti in città,

gli orari di apertura e le modalità di visita.

La Fano Visit Card è la chiave di accesso alla città.

Scopri tutte le possibilità e le agevolazioni che ti offre!

Scarica la App VisitFano e visita la città in modo inedito e immersivo.

Bastione Sangallo

Grande e maestoso, con l’angolo fortificato che si innalza dal centro di Fano verso il mare come la prua di una nave, il Bastione Sangallo domina, con la sua imponenza, un lungo tratto di costa e chiude le antiche Mura Malatestiane parallele alla costa orientale. Voluto da Papa Clemente VII a ulteriore protezione della città, e progettato nel 1532 dall’architetto Antonio da Sangallo di cui ancora porta il nome, il Bastione ha rappresentato per secoli il punto nevralgico della difesa costiera della città.

Nel 1463, come ricorda la lapide affissa sulla Porta Maggiore, la Signoria malatestiana cedette, e con lei, parte della cinta muraria, alle cannonate d’assedio di Federico Montefeltro, che restituì la città alla Chiesa. Nel 1532, papa Clemente VII commissionò la costruzione di un baluardo per proteggere Fano dalla minaccia della flotta turca proveniente dalle sponde della Dalmazia. Il progetto venne affidato all’architetto Antonio da Sangallo, detto il Giovane, che brillava nell’effervescente panorama delle maestranze artistiche della corte papale.

Situato all’estremo angolo orientale della città, Bastione Sangallo, detto anche Baluardo del Sangallo o Polveriera, chiudeva le antiche Mura Malatestiane parallele al mare all’angolo orientale che a loro volta seguivano l’andamento dell’antica cinta romana.

La costruzione del bastione era probabilmente parte di una serie di progettati interventi rimasti solo sulle carte ora conservate presso gli Uffizi. Secondo queste rappresentazioni cartografiche della città di Fano, la vecchia cinta muraria malatestiana, considerata obsoleta, doveva essere allargata e rinforzata da altri quattro bastioni. Tali progetti rimasero incompiuti, ma divennero la base per le raffigurazioni di Fano durante tutto il Seicento. L’edificazione dell’imponente opera di fortificazione durò oltre vent’anni e fu portata a termine nel 1552 da Luca da Sangallo, sotto il pontificato di Giulio III, il cui simbolo campeggia nell’angolo esterno del bastione.

La pianta pentagonale, le cuciture in pietra bianca per rafforzare il mattone, l’uso del laterizio, l’inclinazione esatta erano le caratteristiche tipiche della Fabbrica dei Sangallo, le stesse riscontrabili nelle mura e nel baluardo di via di Porta Ardeatina a Roma.

All’interno, il bastione si suddivide in due livelli distinti. Il livello superiore, chiamato “piazza alta”, offriva una posizione elevata dalla quale le artiglierie avevano un controllo sulla costa e sulla spiaggia. Il livello inferiore, invece, era diviso in una “piazza a mare” e una “piazza a monte”, entrambe dotate di porticati. La santabarbara, conosciuta anche come Polveriera, era situata nel punto più difeso e inaccessibile del bastione. La particolare conformazione dei bastioni consentiva di effettuare tiri di artiglieria in posizione nascosta al nemico, sia lungo la cortina muraria, noto come tiro di fiancheggiamento, che verso l’esterno.

All’inizio del secolo corrente, il tratto restante delle mura malatestiane che si estendeva dal Bastione Sangallo fino alla Porta Maggiore, è stato demolito, mentre il bastione, recentemente riqualificato, è un vivace e animato ritrovo culturale cittadino.

Complesso di San Michele – Chiesa e Loggia

Esempio sublime di unione tra due epoche storiche, quella romana e quella rinascimentale, il Complesso di San Michele sorge in luogo dell’antico torrione romano che affiancava la Porta di Augusto. Luogo di straordinaria suggestione per la conservazione e la continuazione della memoria e per la bellezza delle sue prospettive, questo complesso è uno dei luoghi simbolo della città.

Il complesso rinascimentale, comprendente la Chiesa di San Michele e l’omonimo palazzo, fu realizzato a partire dal 1494 e la prima metà del secolo successivo, sull’area immediatamente posta all’interno e all’esterno dell’arco di Augusto. Le macerie dell’attico superiore della Porta d’Augusto, distrutto durante l’assedio del duca Federico da Montefeltro, furono utilizzate per la costruzione della chiesa di San Michele e della Loggia, eretti al posto di uno dei due torrioni romani che affiancavano l’antico monumento romano. A ricordare l’originaria configurazione della Porta e ad attestare il culto romano ed umanistico della città, rimangono la lastra con inciso il nome di “Augusto” in caratteri romani nel fregio del portico superiore, l’immagine scolpita che riproduce la porta come risultava prima della lesione causata dagli eventi bellici e un blocco in pietra presente sul lato sinistro con l’iscrizione romana dedicata al procuratore Sextus Truttedius Clemens.

Varie furono le successive modifiche riportate nel corso dei secoli. Risale al 1511 il portale a candeliere scolpito da Bernardino di Pietro da Corona, nel quale è possibile notare i due medaglioni raffiguranti l’imperatore Massimiliano I d’Asburgo e Papa Giulio II, come metafora della collaborazione tra il potere temporale ed il potere spirituale. In stile tipicamente rinascimentale è la facciata, realizzata con pietra d’Ischia e con uno schema a campana. La loggia, al di là dell’arco, caratterizza l’ingresso. Le attuali colonne in pietra che sostengono le arcate del piano inferiore sono il frutto di un più tardo rifacimento, opera dello scalpellino Giovanni Bosso che nel 1543 provvide anche a fornire le otto colonne di ordine ionico del piccolo chiostro interno.

Nel XVIII secolo la chiesa subì un totale rifacimento e si sviluppò in altezza grazie ad una sopraelevazione che venne poi successivamente rimossa. La chiesa ormai sconsacrata, ospita oggi il Museo della Via Flaminia.

Chiesa e Chiostro di San Paterniano

Dedicata al patrono principale della città di Fano, la chiesa di San Paterniano, eretta alla metà del XVI secolo, accoglie a tutt’oggi le reliquie del Santo all’interno di una suggestiva cornice tipicamente rinascimentale.

La chiesa di San Paterniano è dedicata ad uno dei patroni della città, che secondo la tradizione nacque a Fano e divenne dapprima eremita, successivamente abate in un monastero ed infine vescovo della città stessa. La basilica sorge nel luogo dove precedentemente era stata eretta l’antica abbazia di San Paterniano abbattuta per ragioni di ordine militare. Il nuovo progetto della chiesa, che prevedeva anche un convento al suo interno fu attribuito a Jacopo Sansovino, seppure non vi siano documenti che ne attestano la veridicità. La costruzione fu invece concessa dall’allora Papa Paolo III. Al momento della consacrazione, nel 1558, la chiesa si presentava compiuta nella parte interna, con la presenza di tre navate con linee sobrie e decorazioni tipiche del cinquecento, mentre risultava incompiuto l’esterno rivestimento in pietra.

All’interno sono presenti due altari: il primo, sulla destra dedicato allo Sposalizio della Vergine del Guercino, il secondo, invece, presenta una tela con la Vergine adorata dai santi. Nella cappella situata a destra del presbitero sono custodite le ossa del Santo dal 1551 all’interno di un antico sarcofago tardo-romano. L’affresco della cappella e quello del catino absidale sono opera del pittore Giovanni Battista Ragazzini. E’ dalla porta laterale che si accede al chiostro dominato dal campanile ricostruito secondo l’antico disegno dopo i bombardamenti ad opera dei tedeschi nel 1944. Il chiostro, che risulta fosse già stato costruito nel 1528, è composto da ventiquattro colonne di ordine corinzio del porticato che delimitano lo spazio aperto centrale. Al centro possiamo ritrovare il puteale della cisterna progettato da Jacopo Bambagiani, il quale si presume essere lo stesso autore del portale della chiesa.

Chiesa di Santa Maria Nuova

Ad attendervi all’interno di una suggestiva cornice settecentesca, oltre agli stucchi e agli ornamenti tipicamente barocchi, tre splendide pale dei più importanti protagonisti del Rinascimento italiano: Pietro Vannucci detto il Perugino, il suo giovanissimo allievo Raffaello e il padre di quest’ultimo Giovanni Santi.

La chiesa di Santa Maria Nuova, originariamente chiesa parrocchiale di San Salvatore, affonda le sue origini in età medioevale, nel 1518 venne però concessa ai Frati Minori Osservanti in fuga dal loro monastero di San Lazzaro durante l’assedio di Fano del 1517 da parte delle milizie roveresche. Furono proprio i frati a riedificare il luogo rendendolo come è visibile oggi. Risale al 1543 l’elegante portico a tre arcate sostenute da colonne corinzie con coperture a vela, dal quale di accede all’interno della chiesa, caratterizzato da un portale a candeliere realizzato da Bernardino di Pietra Carona. La vasta navata, consacrata nel 1557, ha subito un completo rinnovamento nel biennio 1706-1708 e a questo periodo risalgono gli otto grandi altari laterali dipinti a finti marmi, i caratteristici medaglioni ovoidali con figure di santi sulle paraste, e la grande volta a sesto ribassato. Ad arricchire ulteriormente la chiesa vi è un coro ligneo, commissionato inizialmente dai frati minori per la precedente chiesa e ultimato nel 1489.

Il campanile, di origine ottocentesca, venne abbattuto nel 1944 a causa dei bombardamenti bellici.

Entrando nella suggestiva chiesa, degne di nota sono le splendide pale d’altare poste sul primo e sul secondo altare di sinistra. La prima opera di Giovanni Santi, datata 1490, raffigura la Visitazione ed è considerata una delle più belle opere del padre di Raffaello nella sua fase matura.

La seconda pala, risalente al 1488, l’Annunciazione, è opera di Pietro Vannucci, detto il Perugino.

Nel terzo altare sulla destra è possibile ammirare la pala con la Madonna in trono col Bambino e Santi, opera firmata dal Perugino e datata 1497, sormontata da una lunetta raffigurante la Pietà; da segnalare la bellissima predella con le Storie della Vergine, alla cui realizzazione non è da escludere possa aver collaborato il giovane Raffaello, allievo del Perugino. Si tratta di una delle opere più belle dell’artista per la grazia e la raffinatezza delle figure, magistralmente espressa dall’immagine di Maria Maddalena a cui il Perugino riserva particolare cura nell’acconciatura e nell’abbigliamento.

Pinacoteca di San Domenico

Monumentale tesoro architettonico custodito tra le mura della città, la Ex chiesa di San Domenico, è oggi una sede della pinacoteca d’arte sacra della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e ospita opere su tela, legno e affreschi dal XIV al XVIII secolo.

Monumentale chiesa sconsacrata le cui fondamenta furono fatte probabilmente costruire nel 1216 per ordine di un sacerdote dell’ordine domenicano, a seguito di importanti lavori di restauro, la ex Chiesa di San Domenico è oggi una interessante pinacoteca di arte sacra

L’ampliamento della chiesa avvenne verso la fine del XIV secolo secondo lo stile gotico, mentre all’inizio del ‘700 l’architetto Francesco Gasparoli modificò gli interni con altari tardo-barocchi. In seguito ai danni strutturali subiti durante la seconda guerra mondiale è stata necessaria una lunga serie di restauri conclusasi nel 2006 che portò alla luce magnifici affreschi medievali tra cui spiccano quelli della Vita di San Giovanni Battista attribuiti ad Ottaviano Nelli.

La chiesa racchiude anche le spoglie della nobile famiglia di Ugolino e Pietro De Pili, e la tomba di Jacopo Del Cassero di dantesca memoria.

La pinacoteca accoglie dipinti che vanno dal XIV al XVIII secolo, tra cui la celebre pala d’altare del Guercino raffigurante lo Sposalizio della Vergine, commissionata dalla famiglia Mariotti di Fano nel 1649; tele di Simone Cantarini, tra cui la Madonna della Rosa e Agar e Ismaele; inoltre opere di Sebastiano Ceccarini e Simone De Magistris, di Giovan Francesco Guerrieri (autore della bella Maddalena penitente, firmata e datata 1611, e del Miracolo dei pani e dei pesci, già nella chiesa fanese dei Santi Filippo e Giacomo), di Federico Barocci, Palma il Giovane, Federico Zuccari e altri importanti pittori del XVII secolo.

La Pinacoteca di arte sacra contiene dipinti che vanno dal XIV al XVIII secolo, le opere d’arte originarie della chiesa ricollocate al loro posto, dopo alcuni necessari restauri.

Così anche gli affreschi e i dipinti murali hanno restituito le loro cromie originali grazie ad interventi di consolidamento e recupero. Il tutto è stato poi corposamente integrato dalla collezione d’arte già di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, vale a dire ventisette tra tele e tavole, precedentemente ospitate all’interno del Palazzo Malatestiano. A completare l’importante collezione si trovano alcuni elementi lapidei e lignei che già facevano parte del tempio e che sono stati, del pari, trattati e/o ricollocati nelle sedi originarie. Tra le opere più prestigiose ricordiamo la celebre pala d’altare del Guercino che ritrae lo Sposalizio della Vergine e che fu commissionata dalla famiglia Mariotti di Fano nel 1649. Altre opere di rilievo sono quelle di Simone Cantarini, tra cui la Madonna della Rosa e Agar e Ismaele, e le tele di Sebastiano Ceccarini, Simone De Magistris, Giovan Francesco Guerrieri con la sua Maddalena penitente, e il Miracolo dei pani e dei pesci.

Pinacoteca del Museo del Palazzo Malatestiano

Istituita nel 1898, la Pinacoteca ospita una delle più pregevoli raccolte di dipinti delle Marche e testimonia l’excursus della pittura a Fano e nel territorio marchigiano dal XIV secolo ai giorni nostri, evidenziando i contatti e le influenze con differenti correnti artistiche e scuole pittoriche come quella veneta, bolognese e romana.

La raccolta originaria della Pinacoteca è composta da dipinti provenienti da edifici religiosi dismessi, a cui nel corso del tempo si sono aggiunti donazioni e lasciti come la collezione del collezionista Antonelli e il lascito Vici Martelli. Le opere sono esposte seguendo principalmente un criterio cronologico: al primo piano si trovano la Sala del Caminetto con opere del XIV e XV secolo tra cui le pale d’altare come il Polittico di Michele Giambono e del Maestro di Roncaiette, la Madonna col Bambino in trono fra i santi Elena, Zaccaria, Sebastiano e Rocco di Giovanni Santi, padre di Raffaello. In questa sale è possibile anche ammirare il farsetto di Pandolfo III Malatesti, indumento che solitamente veniva indossato sotto l’armatura, rinvenuto durante la riesumazione della mummia del condottiero nella tomba presso l’ex Chiesa di San Francesco.

Accanto alla sala del Caminetto si apre la Sala Grande, luogo di rappresentanza già all’epoca del signore Pandolfo III Malatesti, con copertura a capriate e portale di accesso in pietra che ospita dipinti del XVI e XVII secolo. Tra le opere più interessanti la pala dipinta dai pittori fanesi Bartolomeo e Pompeo Morganti con la Resurrezione di Lazzaro e San Michele Arcangelo. Notevole è anche la collezione di opere di scuola bolognese provenienti dalle chiese cittadine: l’Annunciazione di Guido Reni, il Davide con la testa di Golia attribuita tradizionalmente al Domenichino, l’Angelo Custode del Guercino, le opere del forsempronese Giovanni Francesco Guerrieri e quelle del pesarese Simone Cantarini. Al piano terra attraverso un portale ad arco acuto originario del periodo malatestiano si accede alla Sala Morganti, caratterizzata da un soffitto a travi a vista con mensole intagliate, forse destinata ad armeria in epoca malatestiana e poi ad archivio comunale ed ora destinata ad esposizioni temporanee.

CERAMICHE E NUMISMATICA

Al piano mezzanino, a pochi passi dalla biglietteria, è possibile accedere alla Sala delle Ceramiche e all’attigua Sezione della Numismatica. All’interno della prima sala, nella vetrina al centro, è possibile osservare manufatti e frammenti, parte dei quali restaurati, databili tra il XIV e il XVIII secolo. La provenienza dei lavori è in parte locale, ma sono presenti anche manufatti provenienti da Urbania, l’antica Casteldurante. Si possono ammirare albarelli e pillolieri facenti parte della serie di vasi da farmacia provenienti da diverse farmacie e dall’antico ospedale, decorati con la caratteristica “rosa pesarese”, realizzati nel 1803 dalla manifattura Casari e Callegari di Pesaro e alcuni pezzi del servizio da tavola in porcellana del 1782 eseguito per il Comune di Fano dalla manifattura Veneziana di Geminiano Cozzi.

A fianco della sala delle ceramiche è esposta una campionatura della collezione numismatica costituita da monete romane repubblicane e imperiali, medievali e moderne di varie zecche italiane, comprese quelle battute dalla zecca operante a Fano dal 1414 al 1796, oltre che da alcune medaglie tra le quali è da ricordare la bellissima serie di “Medaglie Malatestiane” realizzate da Matteo de’ Pasti per Sigismondo Malatesti nel 1446.