La Fano romana

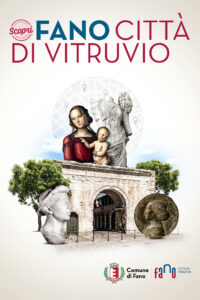

DA FANUM FORTUNAE A COLONIA JULIA FANESTRIS SULLE TRACCE DI VITRUVIO

Se è vero come dicevano i latini che nomen omen, allora è certo che Fano ha iscritto nel suo antico nome anche il suo destino. Fanum Fortunae era in epoca romana un importante centro sacro dedicato al culto della dea Fortuna intorno al quale nacque il primo nucleo abitato e di cui la città ancora porta il nome: un destino che l’ha accompagnata nei secoli e che non smette di sorprendere.

Divenuta Colonia Julia Fanestris sotto l’imperatore Augusto, a Fano ogni angolo è un tesoro di storia antica che aspetta solo di essere scoperto: dal maestoso Arco d’Augusto, ai resti ancora intatti delle antiche Mura Augustee, alle aree archeologiche sopra e sotto la città, fino alla leggendaria Basilica di Fano descritta dal celebre architetto romano Vitruvio nel suo De Architectura e non ancora emersa, l’antica Fanum Fortunae è un vero e proprio museo a cielo aperto in cui le tracce della romanità non smettono mai di affiorare e sorprendere.

Fano, la fortuna di un nome

L’importanza della città di Fano fu legata sin dall’epoca romana alle vie di comunicazione essendo lo sbocco sul Mare Adriatico della consolare Via Flaminia che giungeva fino a Rimini. Il generale Asdrubale, varcate le Alpi con gli elefanti intendeva ricongiungersi al fratello Annibale, ma venne ucciso dalle legioni romane che sbaragliarono l’esercito cartaginese lungo le sponde del fiume Metauro, vicino a Fano, nel 207 a.C. È probabile che già in quell’epoca esistesse un Tempio della Fortuna dedicato alla dea Fortuna, un’antica divinità italica, dea del caso e del destino cui sarebbe collegato il nome della città: Fanum Fortunae. All’inizio non più di un conciliabulum là dove la consolare Flaminia, ormai prossima al mare, volgeva a nord in direzione di Rimini, si sarebbe poi sviluppato nel primo nucleo abitato. L’antico nome della città, Fanum Fortunae, viene menzionato per la prima volta da Giulio Cesare accanto a quelli di Pesaro e Ancona, tutti centri che egli occupò immediatamente dopo aver oltrepassato il Rubicone, presso Rimini, nel 49 a.C.

E sempre la fortuna ha voluto che, nel 2021, nell’area dell’ex Filanda di Bosone, dove si trovano i resti del Teatro Romano, sembrerebbe essere stata individuata l’ala sinistra del criptoportico del Tempio della Fortuna, significativo tassello della storia della città di Vitruvio.

Presso il Museo Civico del Palazzo Malatestiano è conservata la statua acefala della dea Fortuna: in pregiato marmo lunense, databile per il delicato trattamento del panneggio del peplo, al I-II secolo dopo Cristo, la statua, reggente la cornucopia, simbolo di abbondanza, proviene probabilmente dal Tempio omonimo. La statua fu ritrovata nel 1946 durante gli scavi del palazzo vescovile distrutto dai bombardamenti del 1944. Nel museo è conservata anche una rappresentazione più recente della dea, eseguita nel 1593 dall’urbinate Donnino Ambrosi: una statua bronzea rappresentante “Fortuna” la cui copia campeggia ancora oggi al centro della fontana in Piazza XX Settembre.

Ma è nel recentissimo 2021 che è avvenuto il più grande colpo di fortuna: grazie ad alcune campagne di scavo condotte nell’area della ex Filanda Bosone, dove erano già stati ritrovati i resti dell’antico teatro romano, sono state rinvenute probabilmente le tracce attribuibili a quel Tempio della Fortuna che diede il nome e il via alla storia della città! Una scoperta tanto straordinaria quanto inaspettata che costituisce un nuovo significativo tassello della storia della città di Vitruvio.

A testimonianza che spesso la storia e il destino di una città è solo questione di fortuna!

Il culmine della presenza romana a Fano si ebbe durante il periodo Augusteo. Fu allora, che l’imperatore Cesare Ottaviano Augusto dotò l’insediamento di mura di cinta elevandolo allo stato di colonia, Colonia Julia Fanestris che si estendeva su un’area di 18 ettari, pari a due terzi circa dell’attuale centro storico. Nella pianta attuale della città è ancora evidente il decumanus maximus, attuale via Arco d’Augusto, prosecuzione urbana dell’antica via Flaminia, ed il cardo maximus ad esso perpendicolare. Ai due assi stradali principali si affiancano, a distanze regolari, decumani e cardini minori. Con l’elevazione del suo status a colonia, l’abitato finì con l’acquistare le dimensioni e l’importanza di quel centro urbano a cui l’imperatore Augusto murum dedit : fece cioè cingere la città con mura difensive, le stesse ancora parzialmente conservate con i relativi torrioni e con la monumentale porta a tre fornici, il cosiddetto Arco d’Augusto, che dava e dà tuttora accesso alla città.

Fano oggi ha la stessa matrice antica, probabilmente ordinata dallo stesso Vitruvio per abbellirla di monumenti e mura, secondo il disegno generale di riedificazione pubblica voluta da Augusto.

Sicuramente Vitruvio fu a Fano. Sicuramente contribuì all’organizzazione della città. Le mura augustee presentano infatti caratteristiche vitruviane e costituiscono il tratto più lungo di mura tuttora conservate dopo quelle di Roma. Al centro della città fu edificata presumibilmente anche la famosa Basilica Vitruviana, di cui oggi sembrerebbero finalmente emersi i primi resti, così come progettata e descritta dall’architetto nel suo celebre trattato, il De Architectura.

Il legame tra Vitruvio e la città di Fano è ancora oggi in parte avvolto nel mistero e costituisce una affascinante e continua fonte di indagine.

Sul finire del I sec. a. c., Marco Vitruvio Pollione, celebre architetto romano e probabile civis di Fano, scrive il primo e più antico trattato teorico sull’architettura. Con straordinaria lungimiranza, Vitruvio nel suo De Architectura, definisce i canoni fondativi dell’architettura e il rapporto tra uomo, città e natura, gettando il fondamento teorico dell’architettura occidentale dal Rinascimento fino ad oggi.

Marco Vitruvio Pollione, ovvero Marcus Vitruvius Pollio, fu architetto, ingegnere militare e interessante scrittore romano del I sec. a.C., ma soprattutto il primo e più famoso teorico dell’architettura di tutti i tempi. Già ingegnere bellico sotto Giulio Cesare, grazie ad Ottavia, sorella dell’imperatore Ottaviano Augusto, Vitruvio ricevette numerosi incarichi nella realizzazione di molte opere, ma l’importanza di Vitruvio nella storia è dovuta senza dubbio al suo trattato De Architectura, l’unico trattato teorico sull’architettura giunto integro dall’antichità fino ai nostri giorni.

Scritto presumibilmente tra il 29 e il 23 a.C. ed editato negli anni in cui l’Imperatore Cesare Ottaviano Augusto progettava un rinnovamento generale dell’edilizia pubblica è strutturato in 10 libri e dedicato allo stesso Augusto che gli aveva concesso un vitalizio grazie ad Ottavia, sorella dell’imperatore. È ad Augusto che Vitruvio si rivolge direttamente in ciascuna delle introduzioni preposte ad ogni libro.

Per secoli la sua opera è stata una insostituibile fonte per l’architettura occidentale; a Vitruvio, infatti, si riconosce la capacità di aver trasformato l’architettura in un nuovo sapere tecnico capace di elevare la tecnica ad una vera e propria scienza. Descrisse anche la famosa teoria delle proporzioni sviluppata poi da Leonardo da Vinci nel celebre “Uomo vitruviano”.

Il legame tra Vitruvio e la città di Fano è un legame profondo e indissolubile.

Vitruvio è colui che ha contribuito a definire l’assetto originario della città, colui che nel quinto libro del suo De Architectura descrive l’unica opera che lui stesso si attribuisce, la Basilica di Fano; colui che con i suoi princìpi ha ispirato i più grandi architetti del Rinascimento e ancora ispira gli architetti contemporanei. Primus inter pares, il celebre architetto romano è indubbiamente colui che più di tutti ha lasciato una traccia indelebile nella storia e nell’anima di questa città.

“L’Architettura è una scienza, ch’ è adornata da più dottrine, e da varie erudizioni, col sentimento delle quali giudica di tutte quelle opere, che sono perfezionate dalle arti rimanenti. Ella nasce dall’esperienza non meno che dal raziocinio. L’esperienza è una continua, e consumata riflessione sull’uso, la quale sì perfeziona coll’ operare sulla materia di qualunque genere, necessaria e giusta per l’idea del disegno.”

Il trattato De Architectura di Vitruvio, scritto tra il 30 ed il 20 a.C., è uno dei più importanti e influenti testi sull’architettura mai scritti e l’unica trattazione teorico-pratica che sia giunta dall’ antichità greco-romana fino a noi.

Vitruvio, architetto e ingegnere romano vissuto nel I secolo a.C., scrisse questo trattato come un compendio di conoscenze sulla costruzione di edifici e sulla progettazione urbana anticipando con straordinaria visionarietà idee e principi considerati ancora attuali e rilevanti nell’architettura contemporanea. L’opera, scritta in latino e dedicata all’Imperatore Cesare Augusto che progettava all’epoca un rinnovamento generale dell’edilizia pubblica, è divisa in dieci libri e rappresenta una vera e propria enciclopedia delle conoscenze dell’epoca sulla materia oltre a offrire un’ampia panoramica della teoria e della pratica dell’architettura e dell’ingegneria nel mondo romano antico e una vasta gamma di informazioni e conoscenze riguardanti l’architettura, l’urbanistica, l’ingegneria e l’arte in generale. In essa l’autore affronta questioni che vanno dalla formazione e le qualità necessarie dell’architetto, alla progettazione di edifici pubblici, residenziali, agricoli e militari. Nel trattato Vitruvio eleva inoltre l’architettura a titolo di scienza, poiché capace di contenere in sé tutte le altre forme di conoscenza. Con straordinaria lungimiranza Vitruvio intuisce ante litteram che il ruolo dell’architetto non è solo quello di progettare e costruire edifici, ma anche e soprattutto quello di comprendere e applicare la scienza e l’arte dell’architettura in modo completo, garantendo oltre all’estetica, la funzionalità e il rispetto dell’ambiente. Per questo motivo l’architetto, secondo Vitruvio, dovrebbe essere una figura poliedrica, conoscere a fondo ogni aspetto del processo di progettazione e costruzione ed esperta in diverse discipline, tra cui la matematica, la geometria, la fisica, l’ingegneria, la filosofia, la letteratura e persino la musica.

Nel terzo libro Vitruvio enuncia inoltre la famosa teoria delle proporzioni che sarà successivamente ripresa e sviluppata da Leonardo da Vinci nel suo celebre “Uomo vitruviano”. La bellezza, secondo Vitruvio, è data dall’armonia, dall’ordine e dalla proporzione tra le parti.

«Tutte queste costruzioni devono avere requisiti di solidità, utilità e bellezza. Avranno solidità quando le fondamenta, costruite con materiali scelti con cura e senza avarizia, poggeranno profondamente e saldamente sul terreno sottostante; utilità, quando la distribuzione dello spazio interno di ciascun edificio di qualsiasi genere sarà corretta e pratica all’uso; bellezza, infine quando l’aspetto dell’opera sarà piacevole per l’armoniosa proporzione delle parti che si ottiene con l’avveduto calcolo delle simmetrie.»

Da questo passo vitruviano tratto dal libro primo, nel XVII secolo fu tratta, da dall’architetto Claude Perrault, una famosa semplificazione del trattato in un’incisiva e fortunata formula, la famosa triade vitruviana, per cui l’architettura deve soddisfare tre categorie:

- firmitas (solidità)

- utilitas (funzione, destinazione d’uso);

- venustas (bellezza).

Nonostante sia stato trasmesso senza illustrazioni e le numerosissime edizioni illustrate che si sono susseguite nei secoli siano altrettante interpretazioni storiche del testo, il De Architectura di Vitruvio, rimasto in ombra per tutto il medioevo e riscoperto a partire dal XV sec. grazie ad architetti e umanisti come, tra gli altri, Lorenzo Ghiberti e Leon Battista Alberti, è stato e continua ad essere uno dei principali fondamenti teorici dell’architettura occidentale, fonte di ispirazione nella progettazione e nella costruzione degli edifici contemporanei ed elemento di riferimento per quasi tutti i trattati di architettura europei da più di un millennio.

Esistono tuttavia basiliche

che per dignità e bellezza reggono bene il confronto,

come quella della colonia Giulia di Fano

che io stesso ho progettato e di cui ho seguito i lavori.

(Vitr. V, 1, 6)

Il mistero dei nuovi ritrovamenti archeologici avvenuti recentemente nel centro storico di Fano, ha riaperto una questione mai sopita: i resti emersi potrebbero finalmente essere quelli della famosa Basilica di Fano che Vitruvio cita nel suo De Architectura. Una ricerca che dura da oltre 500 anni e che potrebbe aver riportato alla luce uno degli edifici più famosi dell’antichità.

Nel capitolo V del “De Architectura” il celebre architetto romano Marco Vitruvio Pollione descrive una Basilica che egli dice di aver costruito negli anni ’20 del I secolo a.C.nella città di Fano, colonia romana Julia Fanestris che godette di grande splendore in epoca imperiale. La descrizione analitica della Basilica di Fano occupa ben cinque paragrafi del trattato sull’architettura con una descrizione alquanto dettagliata di forme, proporzioni e simmetrie. Si tratta dell’unico edificio del quale Vitruvio afferma aver curato la costruzione e a cui attribuisce valori di grande dignità e bellezza (summam dignitatem et venustatem). La Basilica di Fano presenta infatti alcune particolarità che la rendono edificio di straordinaria importanza. Da un punto di vista tipologico costituisce un’anomalia nell’ambito della costruzione di edifici basilicali di epoca romana. Presenta infatti la facciata principale sul lato lungo, direttamente sul foro. La basilica presenta inoltre il cosiddetto “ordine gigante”, vale a dire una unica colonna che da terra si eleva fino a sorreggere le capriate di coperture coprendo tutti e due i piani della basilica. Infine, Vitruvio dispone nella zona absidata, solitamente destinata ad ospitare il tribunale, anche un edificio per il culto di Augusto, contribuendo così a creare un “unicum” tipologico che fa della Basilica di Fano uno degli edifici più importanti dell’epoca e, può a ragione dirsi, di tutta la storia dell’architettura.

Nel 1840, alcuni scavi archeologici nella zona “presunta” del foro romano portarono alla luce consistenti resti e materiali la cui provenienza fu pressoché immediatamente individuata proprio nella Basilica di Vitruvio. Nel corso dei secoli, numerosi studi sono stati compiuti sui resti e sui testi vitruviani proprio per stabilire con certezza una attribuzione che col passare degli anni, soprattutto in relazione ad alcune discordanze tra il testo vitruviano e l’orientamento dei resti rinvenuti, si è fatta più incerta. Sono stati inoltre effettuati numerosi rilievi dei resti e anche numerose ricostruzioni grafiche di grande interesse della Basilica di Vitruvio di Fano proprio partendo dagli stessi resti e dal testo di Vitruvio. La recente scoperta (marzo 2023) di resti di un importante edificio pubblico di epoca romana ricco di marmi pregiati, nell’area in cui, secondo alcuni, sarebbe localizzata la celebre Basilica, fa ben sperare studiosi ed archeologi di tutto il mondo!

Al di là della Basilica di pietra, resta la basilica della memoria letteraria, bellissima e intoccabile, proprio quella che ha spinto numerosi studiosi, tra cui Andrea Palladio, a raccontarla in ipotetiche ricostruzioni. Essa ha inoltre costituito, per lo stesso Palladio come per altri grandi architetti, stimolante laboratorio di studio di modelli e forme progettuali che potessero mutuare dall’antico i nuovi linguaggi rinascimentali e classici che hanno segnato lo splendore e la diffusione della cultura architettonica occidentale.

Ancora oggi il disegno e l’interpretazione della fabbrica fanese costituiscono elementi di rilevante e straordinario interesse nell’ambito degli studi vitruviani e della redazione degli apparati grafici che continuano ad esplorare il pensiero e l’insegnamento vitruviano.

Vuoi visitare la Fano Romana?

Scopri tutte le possibilità e scegli la soluzione più adatta a te!

Scopri tutti i musei e le collezioni presenti in città,

gli orari di apertura e le modalità di visita.

La Fano Visit Card è la chiave di accesso alla città.

Scopri tutte le possibilità e le agevolazioni che ti offre!

Scarica la App VisitFano e visita la città in modo inedito e immersivo.

Arco d’Augusto

A Fano si entra dal monumentale e suggestivo Arco di Augusto. Da sempre simbolo della città di Fano, fu in epoca romana la principale porta d’accesso alla città. Costruita sul punto in cui la via Flaminia s’innesta nel decumano massimo della città, la suggestiva Porta è uno dei pochi monumenti di epoca romana giunti quasi integri fino a noi e segna ancora oggi l’ingresso alla città.

La porta Augustea, più comunemente chiamata Arco d’Augusto, è uno dei monumenti simbolo della città di Fano e segna ancora oggi, come nell’antica Colonia Julia Fanestris, l’ingresso alla città. Fatta edificare dall’Imperatore Cesare Ottaviano Augusto nel 9 d.C., posta nel punto in cui l’antica via Flaminia si inseriva nel decumanus maximus, la monumentale porta, realizzata in travertino (calcare del Monte Nerone), è un arco a tre fornici con quello centrale più grande sotto cui passavano carri, cavalli e mezzi di grandi dimensioni e due fornici minori ai lati destinati al passaggio dei pedoni. La chiave di volta del fornice centrale era decorata con una rappresentazione di un busto di animale oggi non più riconoscibile. Il corpo base, ancora ben conservato, sosteneva un grande attico a pseudoportico corinzio, oggi perduto, in cui si aprivano sette finestre arcuate separate da otto semicolonne. Alla sommità dell’Arco, nel lato posteriore, si può ancora vedere una parte della volta del cunicolo che metteva in comunicazione i due torrioni affiancati all’Arco.

Nel IV secolo d.C. il prefetto dell’imperatore Costantino, Turcio Secondo Aproniano, restaurò la porta augustea e fece aggiungere nell’attico un’epigrafe oggi scomparsa, senza tuttavia cancellare quella precedente di Cesare Ottaviano Augusto, che ne colloca la realizzazione, insieme con la cinta muraria, in piena età augustea.

Imp(erator) Caesar Divi F(ilius) Augustus Pontifex Maximus Cos(n)s(ul) XIII Tribunicia Potestate XXXII / Imp(erator) XXVI Pater Patriae murum dedit.

Nel 1463 il conte di Urbino Federico da Montefeltro assediò Fano per espugnare Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore della città. Durante l’assedio le artiglierie di Federico di Montefeltro distrussero gran parte dell’attico superiore della porta augustea le cui macerie non furono usate per ripristinare l’arco ma furono vendute dal comune alla Confraternita di San Michele che le sfruttarono per creare la facciata dell’omonima chiesa adiacente all’arco.

L’aspetto originario della porta resta testimoniato nel bassorilievo rinascimentale scolpito su un lato della facciata della chiesa. Dei due torrioni oggi si è conservata l’ossatura e il primo metro della struttura mentre il resto è stato soggetto a restauri e rimaneggiamenti, e di quello di destra rimangono solo le fondazioni rivestite di pietra arenaria, poiché fu abbattuto nel XV secolo per far spazio alla facciata della chiesa di San Michele. Malgrado i danneggiamenti subiti, l’Arco di Agusto ha conservato inalterato nel tempo il suo fascino e rappresenta il passaggio obbligato per andare alla scoperta della Fano romana.

Mura Augustee

Nel 9 d.C. l’imperatore Cesare Ottaviano Augusto, nel grandioso progetto di monumentalizzazione della città, completa la costruzione delle mura perimetrali che abbracciano e difendono la Colonia Julia Fanestris.

Costruite seguendo in gran parte le indicazioni fornite da Vitruvio nel suo “de Architettura”, le Mura Augustee di Fano costituiscono tuttora una delle cinte murarie meglio conservate dopo quelle di Roma e rappresentano una delle testimonianze più suggestive e significative del glorioso passato della città.

Lunghe originariamente 1760 metri, le Mura Augustee di Fano, volute dall’imperatore Cesare Ottaviano Augusto nell’ambito dell’ambizioso progetto di monumentalizzazione della Colonia Julia Fanestris, vennero terminate nel 9-10 d.C., come testimonia l’iscrizione sul fregio dell’Arco di Augusto, e sono tra le meglio conservate in Italia.

Nella loro struttura si riscontrano molti dettami costruttivi forniti da Vitruvio nel De Architettura, a ulteriore conferma che l’architetto ebbe una notevole influenza nel disegno urbanistico della città. Le Mura infatti furono realizzate interamente con la tecnica muraria dell’opus vittatum, opera listata, cioè filari di pietra arenaria di diversa altezza disposti orizzontalmente per la parte esterna e dell’opus cementicium, un conglomerato di malta e scaglie di lavorazione, per il riempimento interno, così come indicato nel celebre trattato per la costruzione di strutture difensive.

Il circuito murario, che segue l’andamento del terrazzo fluviale su cui sorge la città, si conserva ancora oggi per circa i due terzi del circuito originario: si articola in lunghi tratti di muro intervallati da 28 torrioni cilindrici distanti “un tiro di freccia” l’uno dall’altro e due porte di accesso: oltre alla ben nota Porta d’Augusto, circa a metà delle mura romane si apre una porta minore di accesso alla città detta Porta della Mandria dato che nel passato vi pascolavano le greggi. La Porta della Mandria aveva la funzione di consentire alla Flaminia di uscire dalla città per dirigersi a nord e raggiungere Pisaurum, attuale Pesaro.

Oggi è tuttora visibile un largo tratto del perimetro originario, mentre il resto delle mura subì gravi danneggiamenti durante la guerra greco gotica prima, e in occasione dell’ampliamento della città voluto dal signore di Rimini e di Fano Sigismondo Pandolfo Malatesta, durante il XIV-XV secolo poi. Durante questo secondo intervento venne distrutta una gran parte della cinta muraria romana e venne realizzata la Porta Maggiore davanti all’Arco di Augusto, a Ovest della città. Successivamente la cortina muraria fu sottratta alla demolizione negli anni Venti del secolo scorso, periodo in cui si intendeva favorire lo sviluppo urbanistico della città e solo a seguire ebbe inizio la loro valorizzazione come bene storico.

Oggi le mura augustee sono una delle tracce più evidenti e meglio conservate delle origini antiche della città e permettono di compiere un lungo percorso a ritroso nella storia seguendo le orme di Vitruvio.

Porta della Mandria

Tra i monumenti più antichi di Fano, preziosa testimonianza del passato della città e della sua storia millenaria, spicca la suggestiva Porta della Mandria: situata lungo la cinta muraria della città, la porta, il cui nome deriva dall’abitudine in epoca medioevale di portare in questa zona le mandrie al pascolo, è la seconda porta romana di Fano e consentiva l’uscita dalla città dell’antica via Flaminia in direzione di Pesaro.

Scampata in parte agli abbattimenti antichi e poi a quelli recenti, venuta alla luce nel 1925 durante uno dei tentativi, per fortuna scongiurati, di demolizione delle mura romane, la Porta della Mandria, parte integrante delle mura difensive della città, consentiva di uscire da Fano e dirigersi verso Pesaro attraverso i nuclei abitati di San Biagio, Roncosambaccio e Trebbiantico. Ristrutturata e rimaneggiata più volte nel corso dei secoli fino a raggiungere l’aspetto attuale, la Porta della Mandria presenta una struttura molto semplice ma imponente e si apre a metà di un interturrio nel tratto di mura detto “della Mandria” dalle quali prende il nome. Si compone di un grande arco di pietra al cui centro si trova l’apertura principale. È larga verso l’esterno 3,56 metri e nella parte interna 4,15 metri, mentre la profondità è di 2,67 metri. L’altezza del passaggio fino all’imposta dell’arco è di 3,56 metri ed in totale è di 5,35 metri. Tenuto conto che l’altezza del muro compresa la merlatura non doveva superare i 13 metri, la porta nel suo insieme era più che proporzionata al muro nel quale era inserita con questa modesta altezza. Esattamente centrata e in asse con la strada che vi giungeva, la Porta della Mandria è integra fino circa all’imposta dell’arco, realizzata in blocchi parallelepipedi di arenaria gialla locale, mentre nella parte superiore è frutto di accurato restauro realizzato recuperando i massi superstiti, ricollocati, con le dovute integrazioni a mattoni, nella posizione originaria.

La sua denominazione di “Porta della Mandria” deriva dall’abitudine di epoca medioevale di portare in questa zona delle mura le mandrie al pascolo. La porta garantiva inoltre il passaggio di carri commerciali, come testimonia il segno sulle pietre dell’arcata del continuo striscio dei mozzi metallici delle ruote dei mezzi, nello svoltare per il centro cittadino.

Teatro romano

A Fano le tracce del passato non smettono mai di affiorare e di sorprendere, permettendo così di ricomporre l’affascinante mappatura dell’antica Fanum Fortunae. È così che scavi recenti hanno permesso di rintracciare nel cuore del centro storico, presso le strutture dell’ottocentesca ex Filanda, l’antico Teatro Romano di Fano e, successivamente nel 2021, l’ala sinistra di un tempio monumentale, forse quello di Fortuna, aggiungendo nuovi, preziosi, tasselli alla storia della città.

A Fano le ricerche (e le scoperte!) non finiscono mai. Tra il 2001 e il 2006, scavi archeologici effettuati nel cuore del centro storico della città, presso l’area dell’ottocentesca Filanda Bosoni, hanno riportato alla luce e restituito alla città di Fano un altro importante tassello del suo passato: i resti dell’antico teatro romano della città. La data di costruzione del teatro non è certa, ma l’inserimento del monumento nell’area centrale della colonia romana a destinazione pubblica, dimostra l’originaria pianificazione del teatro al momento della rifondazione della città da parte dell’Imperatore Augusto. Trovandosi all’interno della cinta urbica, il teatro ha subìto nei secoli un lungo processo di stratificazione edilizia finché nell’area, interrata e dimenticata, fu costruito il corpo di fabbrica della Filanda e successivamente una cabina dell’Enel! I resti rinvenuti sono relativi a due settori adiacenti alla ima cavea, la parte inferiore della gradinata, a porzioni del piano pavimentale dell’orchestra con parte della proedria, la prima fila di posti, e un probabile accesso al teatro, oltre a una serie di strutture murarie parallele riferibili al proscaenium, al pulpitum, (palcoscenico), alla scaenae frons (sfondo architettonico permanente) e la valva regia, la porta centrale della scena. Le gradinate, in origine almeno una trentina, di cui oggi solo otto superstiti, erano alte all’incirca tra i 30 e i 35 cm e profonde tra i 73 e i 75 cm. Il frons scaenae raggiungeva un’altezza di almeno 10 metri e la capienza dell’edificio era di almeno 2500- 3000 persone.

Nel 2021, ulteriori saggi all’interno del corpo di fabbrica più antico della ex Filanda, hanno permesso (forse!) un’ulteriore, straordinaria scoperta: una parte del famoso Tempio della Fortuna che diede origine alla città

Area Archeologica Sant’Agostino

Per entrare davvero nel cuore della Fano romana ed ammirare le sue antiche rovine, è necessario scendere due metri sotto il livello stradale. Qui è possibile scoprire le imponenti strutture murarie rinvenute sotto la Chiesa e il Convento di S. Agostino che oggi costituiscono l’omonima area archeologica e addentrarsi in un percorso sotterraneo per compiere un affascinante viaggio lungo più di 2000 anni!

Conosciute già dai secoli passati, le antiche strutture murarie romane inglobate sotto il convento e la chiesa di S. Agostino, hanno stimolato per secoli la fantasia e suscitato l’interesse di studiosi ed appassionati. Riemerse tra il 1840 e il 1842 a seguito di lavori, sono state identificate alternativamente con i resti della famosa Basilica di Fano progettata dall’architetto Vitruvio e descritta nel suo De Architectura o con quel tempio della Fortuna che diede il nome alla città. Oggi i resti di quelle antiche rovine si articolano in un grosso muro perimetrale esterno lungo trenta metri ed alto quattro, articolato in pilastri e finestre, una struttura radiale composta da pilastri quadrangolari legati, tramite degli archi, a muri di pianta trapezoidale e una grande esedra cui si affianca un ambiente porticato con copertura a volta. Il criptoportico aveva la funzione di sostenere i piani superiori, ma anche quella di ricoprire un ruolo importante nell’economia delle funzioni praticate nell’edificio, per il quale si è ipotizzata la suggestiva identificazione con la famosa Basilica civile realizzata dall’architetto Vitruvio Pollione. Altra ipotesi, avallata dalla tradizione medievale e rinascimentale, è che qui sorgesse il tempio della Fortuna, il complesso santuariale dedicato alla divinità Fortuna. Non stupirebbe in questo secondo caso la continuità di tipo religioso di un’area che accoglierà più tardi la medioevale Chiesa di S. Lucia e poi quella di S. Agostino. Scavi più recenti hanno riportato alla luce oggetti di uso quotidiano e monete che testimoniano una continuità di insediamento dalla tarda epoca repubblicana a quella medioevale. Quale che sia stata la reale origine delle antiche rovine romane, la visita alla vasta area archeologica di Sant’Agostino permette di compiere un suggestivo viaggio nel passato antico della città.

Museo Civico – Sezione Archeologica

Allestito al piano terra del suggestivo Palazzo Malatestiano, il Museo Archeologico di Fano, consente di compiere un viaggio a ritroso fino agli albori della civiltà fanese, dalla preistoria alla romanità. Il museo espone principalmente reperti locali, provenienti sia da collezioni private che dal mercato antiquario.

Il primo allestimento si deve al conte Amiani nel 1882. Circa dieci anni dopo i reperti archeologici vennero collocati nell’ala orientale, accanto al sottoportico del Palazzo, suddividi in cinque stanze e articolati in tre settori che coincidono con le ere cronologiche: La preistoria, L’età dei metalli e l’età romana. La maggior parte della collezione attesta la presenza di insediamenti pre-protostorici, preistorici, italici e romani nella zona di Fano e dintorni. In particolare, l’antica colonia augustea di Fanum Fortunae è documentata da una produzione scultorea composta da una statua frammentata dell’imperatore Claudio e una testa femminile in cui probabilmente era raffigurata Ottavia, rivenuti nel convento di San Filippo nel 1899. All’interno della collezione è possibile poi osservare lastre tombali e raccolte lapidarie, mosaici pavimentali e cippi militari. Tra i mosaici pavimentali di maggiore rilievo è il mosaico della Pantera, osservabile nel sottoportico del palazzo risalente alla metà del II secolo d.C, rinvenuto negli anni Cinquanta tra i resti di una domus. Il mosaico a tessere bianche e nere venne staccato e ricomposto nel luogo in cui oggi risiede. È costituito da una ricca decorazione geometrica e da un emblema centrale raffigurante una pantera cavalcata da una figura ancora da identificare, probabilmente Dioniso, all’interno di una cornica di tralci di vite. Altro mosaico di particolare pregio, formato da tessere di colore e stile simile, il mosaico del Dio Nettuno: nella figura Nettuno viene raffigurato stante al di sopra di quattro cavalli marini. Il Dio è rappresentato nudo, barbato e con il tridente nella mano destra ed il velo che poggia, svolazzando, sul braccio sinistro. I cavalli invece sono disposti simmetricamente, due a e destra e due a sinistra, adattandosi alla forma circolare del mosaico. Tra i reperti di particolare rilievo il famoso cippo graccano, rinvenuto nel XVIII secolo a San Cesareo, nel territorio che più avanti sarà la Colonia Jiulia Fanestris, e che testimonia l’avvenuta applicazione della Lex Sempronia anche nel territorio fanese; la grande statua mutila raffigurante l’imperatore Claudio, alcune teste in pietra e in marmo, fra le quali spicca una splendida testa muliebre dall’elaborata acconciatura, attribuito ad Ottavia, sorella di Augustoe la raffinatissima statua della Fortuna in pregiato marmo lunense databile tra il I° e il II° secolo d.c.:acefala e priva di arti, la statua, a grandezza quasi naturale e di alta qualità artigianale, fu rinvenuta a Fano durante degli scavi eseguiti nel 1948 sull’area del Vescovato e rappresenta senza dubbio la divinità della Fortuna come testimoniato dalla cornucopia sorretta dall’arto sinistro, simbolo di abbondanza, fertilità e prosperità.

Mediateca Montanari e Scavi

Sulle rovine di un importante sito di origine romana, sorge la nuova biblioteca multimediale della città. Un connubio unico tra passato e futuro, tra antichità e modernità, che offre un ampio servizio di attività didattiche e iniziative culturali e una straordinaria opportunità di un tuffo nella romanità.

Esplorare la Mediateca Montanari – MeMo significa immergersi nell’antica storia di Fano e ammirare i segni tangibili della grandezza e del fascino della civiltà romana. Nei sotterranei dell’edificio sono infatti tuttora visibili i resti della Fano romana: si tratta di una vasta area circondata da portici con colonne in laterizio con capitelli di pietra calcarea, realizzata nel I secolo a.C. e probabilmente adibita a luogo di ritrovo degli spettatori del vicino teatro.

Accanto al lato est di quest’area si trovava un imponente edificio che si presentava con una vasta stanza, il cui pavimento e le pareti erano rivestite di magnifici marmi policromi, e un imponente porticato che si affacciava alla strada principale della città romana, oggi via Arco d’Augusto. Studi recenti hanno stabilito che si trattava probabilmente dell’Augusteum, luogo di culto imperiale a cui appartengono le statue rinvenute dell’imperatore Claudio e del figlio Britannico, oggi conservate nella sezione archeologica del Museo Civico del Palazzo Malatestiano.

Oltre a garantire i servizi bibliotecari in città, in collaborazione con la Biblioteca Federiciana, la Mediateca è promotrice della lettura, all’apprendimento e dell’alfabetizzazione, grazie al suo vasto patrimonio di 30.000 documenti e moderne postazioni multimediali, e partecipa attivamente alla promozione culturale sul territorio organizzando numerose attività culturali e collaborando con associazioni ed enti locali.

Museo della Via Flaminia

Compiere un viaggio virtuale ripercorrendo l’antica via consolare Flaminia ed immergersi nell’antica Fano romana, oggi si può. Il museo della via Flaminia, simbolicamente posto accanto all’Arco d’Augusto, è uno straordinario viaggio immersivo nel patrimonio archeologico della città e il simbolo della storia e dell’identità del territorio.

Un tappeto “travestito” da cartina geografica, postazioni touch screen e un gigantesco telo con raffigurati i monumenti simbolo della storia romana, da Ponte Milvio all’Arco d’Augusto: il nuovo Museo della Via Flaminia, grazie a contenuti digitali originali e un sofisticato apparato tecnologico, è un museo immersivo che suscita suggestioni ed emozioni e permette di connettersi virtualmente al patrimonio archeologico della città di Fano e del territorio della via Flaminia. Inaugurato nel 2016 e ospitato nella chiesa di San Michele, accanto all’arco di Augusto, punto in cui la via Flaminia s’innesta nel decumano massimo della città, il Museo è articolato in modo da far immergere il visitatore in un viaggio virtuale ed immersivo alla scoperta della romanità del territorio e della città, grazie a video, interviste e visori per la realtà aumentata.

All’interno della sala, divisa in tre sezioni, è possibile andare alla scoperta della storia dell’antica via consolare che collegava Roma a Fano, osservare la cinta muraria voluta dall’Imperatore Augusto e le relative porte di accesso, tra cui la porta di Augusto e la porta della Mandria, scoprire il teatro e l’anfiteatro, i resti dell’Augusteum, il monumentale criptoportico nonché strutture riferibili a domus, ville suburbane e aree sepolcrali extraurbane. Ad arricchire ulteriormente il museo due monitor dedicati a Vitruvio e all’impianto urbano attuale che ricalca perfettamente quello romano.

Un viaggio di formazione, per immergersi nella storia antica della città.